作品ポイント

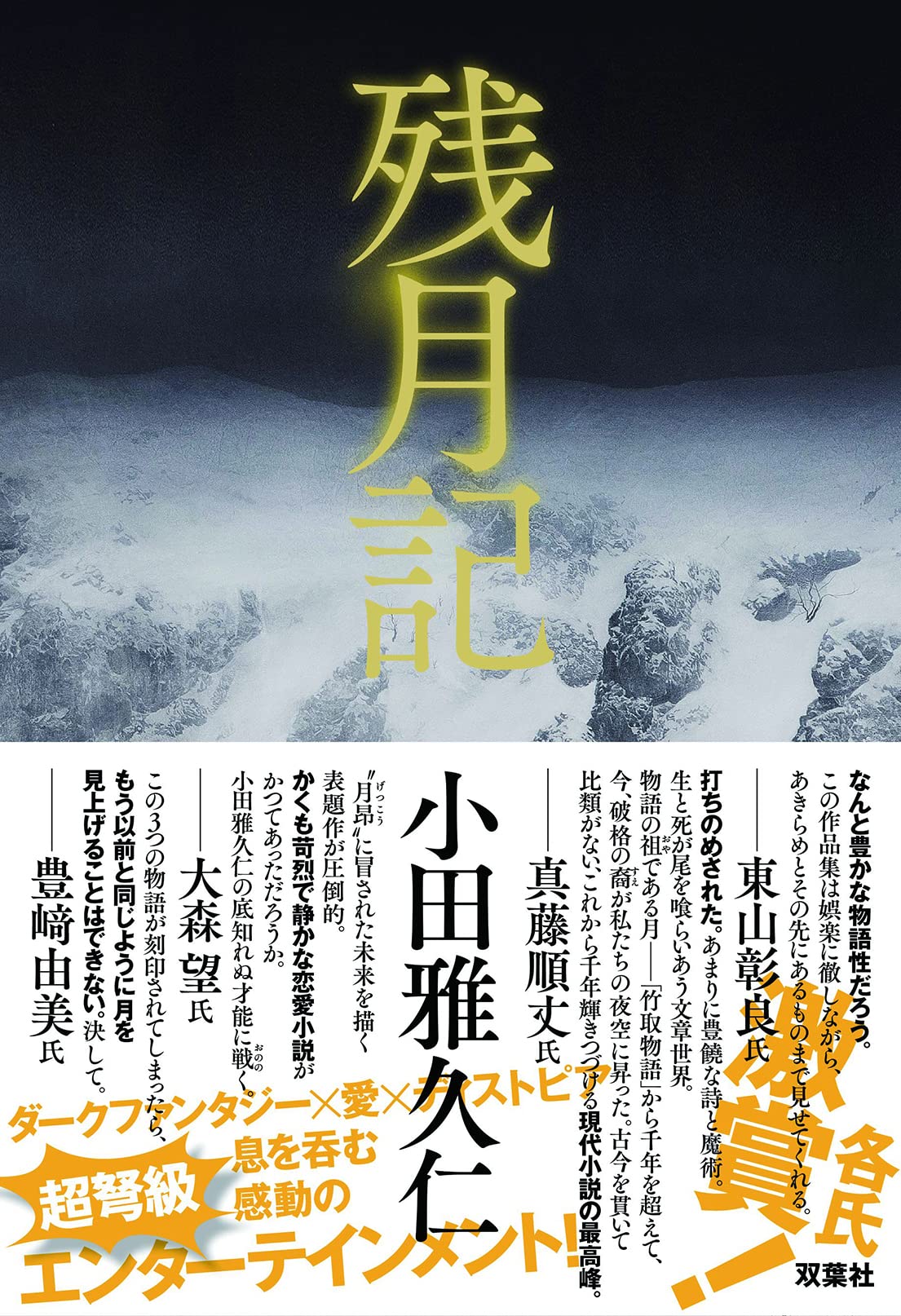

- 第43回吉川英治文学新人賞受賞作

- 『本にだって雄と雌があります』作者の9年ぶり待望の新刊

- 「月」をモチーフに描いた3編のダークファンタジー

あらすじ

近未来の日本、悪名高き独裁政治下。世を震撼させている感染症「月昂」に冒された男の宿命と、その傍らでひっそりと生きる女との一途な愛を描ききった表題作ほか、二作収録。「月」をモチーフに、著者の底知れぬ想像力が構築した異世界。足を踏み入れたら最後、イメージの渦に吞み込まれ、もう現実には戻れない――。最も新刊が待たれた作家、飛躍の一作!

双葉社HP

レビュー

- 文章力

- 4

- 構成力

- 2

- 訴求力

- 3

- 時代性

- 4

- 没入感

- 3

ここがスゴイ!

紀元前の古代ローマを彷彿とさせながらも現代につながる表題作

まるで狼男を思わせるような感染症患者「月昂者」。そのなかから特に強靭な肉体を持つ者が選抜され、古代ローマのコロッセオのような闘技場で命がけの見世物の闘いを強いられる剣闘士たち。そして彼らに勝利の”ご褒美”として与えられる勲婦たち――。紀元前に時が巻き戻ったかのような錯覚を感じながら、しかし現代の、あるいは未来の物語として読めてしまうことに恐怖します。「月昂者」に対する差別的感情や隔離の描写はハンセン病患者や精神病棟も想起させます。

インフルエンザの検査が陰性だとわかると、多くの病院は、党の防疫指針に従って月昂の検査を患者に強く “推奨” する。そして万が一、月昂の発症が陽性となれば、その場で衛生局に通報され、隔離が決定するのだ。検査を断っても、結局は衛生局に連絡が行き、補導員が検査キットを手に自宅に押しかけてくるという。つまり、月昂発症者が病院に行くということは、獣がみずから檻に飛びこむようなものなのだ。そして衛生局の一時保護施設に連れてゆかれ、その後、療養所という名の強制収容所でどんづまりの余生を送るはめになるのである。

小田雅久仁『残月記』p.214

入所者の左足首には、通常の療養所の月昂者と同様、バンド型の追跡機が巻かれている。が、闘士の場合、それに加えて首にも巻かれているものがある。それは一見、ネックレスのようだ。ペンダント部分は直径二センチほどの円筒型で、鈍い銀色に光っている。しかしそれは顎でつかえて外すことはできないし、細くても強靭なワイヤーであるため、たとえ満月の夜の月昂者の渾身の力でも引きちぎれない。闘士が問題行動を起こすと、遠隔操作されたペンダント部分が内部のモーターでそのワイヤーを巻きあげ、首を絞めあげてゆく。そして意識を失う。

小田雅久仁『残月記』p.231

自分たちに危険を及ぼすかもしれない “国民” を徹底的に監視する管理社会システムのメタファーのようにも読むことができます。未曾有の災害後に経済崩壊の危機を迎え、そこで全権力を一手にした絶対的専制君主・下條拓の独裁ぶりも、完全なるフィクションとして笑いとばすことはできません。

人間の根源的な感情にリアルに迫る

「もし、◯◯が起きたら、自分は果たしてどのような感情を抱くのか、どのような行為をとるのか」。ありえない「IF」に対する反応の生々しさにはドキリとさせられます。たとえば突然、家族が自分のことを認識してくれなくなった瞬間の反応。

「詩織! 詩織だろ!」と手をあげつづける妻につめよる。

小田雅久仁『残月記』pp.25-26

つい “お前” と言いかけたが、いままで一度たりとも詩織をそう呼んだことはないのだ。 “あんた” や “きみ” というさらに言い慣れない言葉も喉もとに出かかったが、そう呼んだとたん、いよいよ詩織との隔たりがたしかなものとなりそうでためらわれた。高志は詩織のことを二十年以上ものあいだ、ひと言でその存在を抱きよせられるとでもいうように、ただ “詩織” とだけ呼んできたのだ。しかしいまの高志は詩織に呼びかける言葉を持たず、ただ必死の思いでその女の胸を指さし、「大槻詩織だろ?」と尋ねるばかりだった。

思いもかけない出来事が起きたとき、咄嗟に出てくる言葉、感情。こうした細部に宿るリアリティが、物語を立体的に構築していきます。

ここはイマイチ…

短篇〜中篇3編という構成

好書好日のインタビュー では、もともと編集者からは「連作短編集を」と言われて書き始めたものの、あまり得意ではないため共通する要素のある短編を並べて本にすることになったと語っています。もともとは7編の予定が、2作目(「月景石」)、3作目(「残月記」)とどんどん長くなってしまい、結果的に3編で1冊になったとのこと。

ただ、おなじ月がモチーフであること、1作目の「そして月がふりかえる」がテーマの壮大さに対して呆気ないほど短くまとめられていたことから、連作短編と勘違いしたまま読み進めてしまい、3編にまったくつながりがないと気がついたときには少しがっかりしてしまいました。これは編集の問題かもしれませんが、もっともボリュームが大きく完成度も高い表題作「残月記」一本に絞るか、あるいは連作短編ではないことを帯などでわかりやすく示すべきだったと感じます。

緩急のバランス、息の抜きどころ

独裁政治のもと、「月昂者」に対する差別が蔓延するディストピア。重くシリアスな描写がつづくので、たまに肩の力を抜いて休憩したくなります。たとえば 伊坂幸太郎『モダンタイムス』 であれば主人公が恐妻家であるというユーモアが重苦しい物語の救いになっていますが、本作ではその緩急のバランスが上手くつけられていないように感じます。唯一読者が一息つけるのは、冬芽や瑠香の、関西の方言が交じる会話でしょう。ただ、その関西弁が何ともちぐはぐというか……、作者は大阪出身で、関西弁自体が間違っているとか不自然だというわけではまったくないのですが……。

「なんか懐かしい匂い……」と冬芽は続けた。

小田雅久仁『残月記』pp.248-249

「森で育ったん?」と女は微笑みながら言った。打ちとけようとし、ささやかな冗談を言っているのだ。

「うん」冬芽はしかつめらしくうなずいた。「まだ猿やったころ……」

女が喉の奥で静かに笑った。わずかにひらかれた唇から粒のそろった小さな歯と濡れた舌がのぞいた。微笑むたびに死が近づくような儚げな笑みだった。なぜこんな娘が月昂者になるのだろう。勲婦になるのだろう。

読者と距離のある硬質な地の文とやわらかな会話文がアンマッチで、息抜きどころか気が抜けてしまいます。会話ではなく、独裁者のキャラクターなど別のところに空気穴をあけた方がよかったかもしれません。

次作、これを書いてください!

本作に対しては、あまり好意的な評価をすることができませんでしたが、吸引力のある物語を紡ぐ作家であることは間違いないと思います。才能のある新人が次々と入れ替わるなかで、本作が9年ぶりの3作目であるにもかかわらずこれだけ版元から大切にされる、注目を浴びる作家も稀有です。独特の感性とマイペースさを武器にした、読みごたえのある長編を期待します。平凡な学生/会社員生活がぐるりと反転するような、読者をあっとおどろかせる仕掛けのある「社会派×ファンタジー」小説が読みたいです。